脳動脈瘤は、破裂するとくも膜下出血をおこす病気です。くも膜下出血になると、約3人に1人が亡くなってしまいます。ここでは、脳動脈瘤、くも膜下出血とその治療について詳しく説明していきます。患者さん毎に病状が異なりますので、あくまでも参考としていただき、実際の病状や治療法については医師に直接御質問下さい。

基礎説明

脳動脈瘤とは?

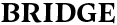

動脈瘤は脳の血管(動脈)に出来た“コブ(瘤)”です。動脈の中には勢いよく血液が流れており、動脈瘤が破裂すると勢いよく出血し、“くも膜下出血”を起こします。

脳動脈瘤は破裂するまで症状が出現しないことが多いのですが、まれに動脈瘤が神経や脳を圧迫して「ものが二重に見える」などの症状をきたすことがあります。

くも膜下出血ってなに?

脳に血液を送っている太い動脈は、脳の表面(溝を含む)を這うように走っています。脳と太い動脈は、“くも膜”という薄い膜におおわれています。動脈瘤は、比較的太い動脈にできるため、動脈瘤が破裂すると、くも膜の下(脳とくも膜の間)に出血します。そのため、くも膜下出血と呼ばれます。

くも膜下出血だと、どんな症状になるの?

激しい頭痛、吐き気、嘔吐、意識障害などをきたします。短時間で亡くなることもあります。

- 激しい頭痛

- 吐き気、嘔吐

- 意識障害など

くも膜下出血だと、どんな頭痛になるの?

突然、激しい頭痛におそわれます。“今まで経験したことがない激しい痛み”“バットで殴られ続けられたような痛み”といわれることがあります。脳の表面に出た出血が、くも膜を刺激し続けるため、頭痛は長時間継続します。

くも膜下出血になると、最終的にどうなるの?

約1/3の方が1ヶ月以内に亡くなります。約1/3の方が重度の後遺症(寝たきり、麻痺、意識障害など)をきたします。残りの1/3の方は、軽度の後遺症もしくは無症状で回復し、元の仕事に復帰できる状態となります。

- 死亡・・・約1/3

- 重い後遺症・・・約1/3

- 軽度の後遺症、無症状・・・約1/3

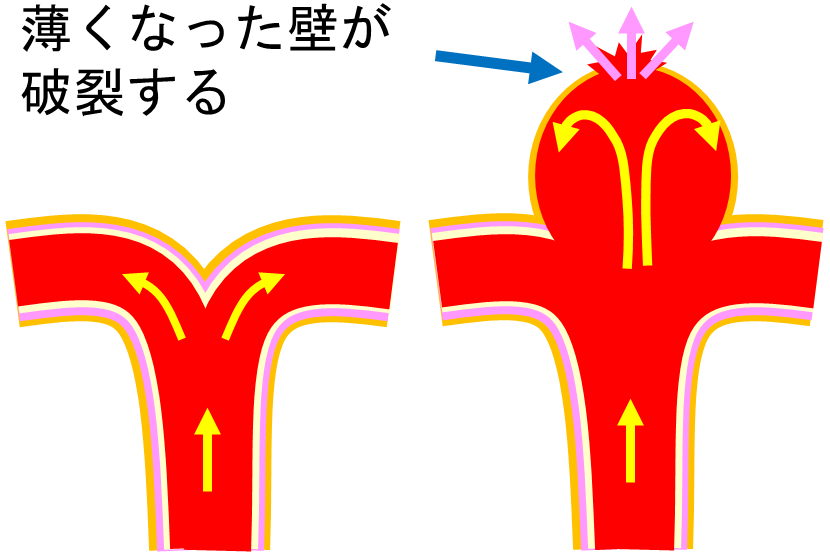

どんな動脈瘤が破裂しやすいの?

一般的に大きくなるほど破裂しやすいとされています。また、不整形なもの、動脈瘤の上に小さな動脈瘤(娘動脈瘤、ブレブ)があるものは、リスクが高いとされています。

その他、部位に酔っても差があります。前交通動脈瘤、内頚動脈後交通動脈分岐部などは比較的リスクが高くなります。こちらについては、詳細編にて説明します。

脳動脈瘤の治療は?

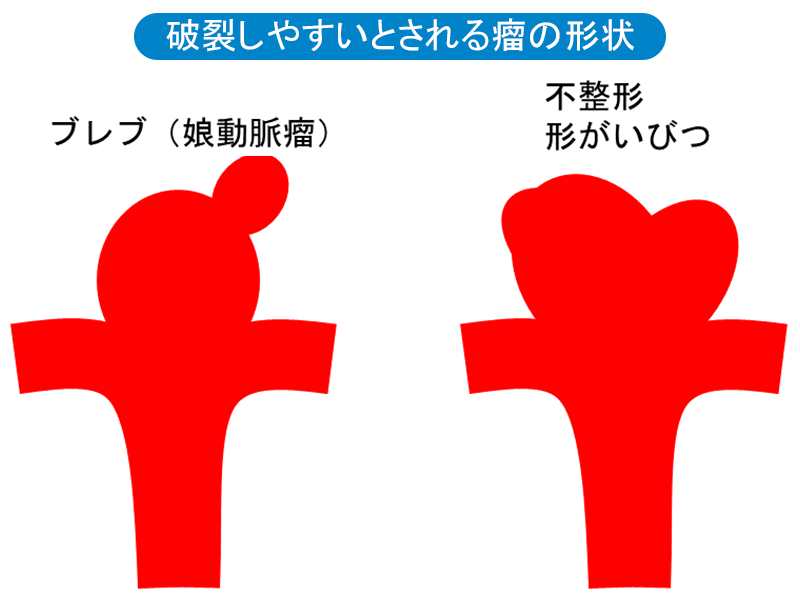

脳動脈瘤に対する治療は、手術と血管内治療(カテーテル治療)があります。手術では、主に脳動脈瘤クリッピング術が行われます。チタン製のクリップにて脳動脈瘤を挟んで血液が流れないようにします。

血管内治療には、脳動脈瘤塞栓術とフローダイバーター留置術が行われます。脳動脈瘤塞栓術は、動脈瘤の中にコイルを詰めて血液が流れないようにする治療です。

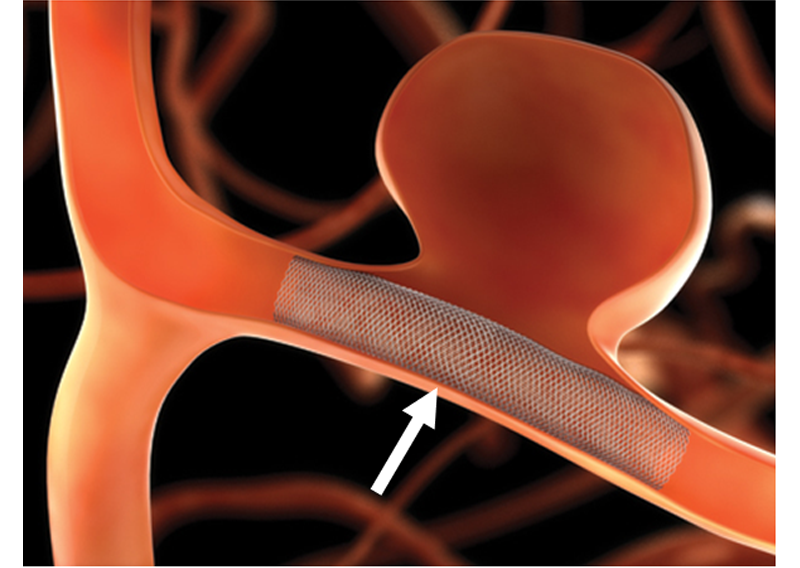

動脈瘤の中にコイルが入ると、動脈瘤内で血が固まり、血が流れなくなります。フローダイバーター留置術は、フローダイバーターと呼ばれる目の細かいステント(金属製の網状の筒)を母血管に留置します。

詳細については、治療編にて説明します。

一般的治療法(基礎編)

血管内治療には、脳動脈瘤塞栓術とフローダイバーター留置術があります。脳動脈瘤塞栓術は、動脈瘤の中にコイルを詰めて血液が流れないようにする治療です。

動脈瘤の中にコイルが入ると、動脈瘤内で血が固まり、血が流れなくなります。動脈瘤をコイルで詰める際に、コイルが血管に落ちてきたり、はみ出てくる事があります。

コイルが血管に落ちてくることがある。

それを防ぐための技術として、バルーンアシストとステントアシストがあります。バルーンアシストは、コイルを詰めるとき血管でバルーンを膨らませることにより、コイルのはみ出しや滑落を防ぐ技術です。

バルーンは、治療後に抜去します。バルーンを抜去した後も、コイルが形状を保つようにするためには、術者のスキルが必要となります。

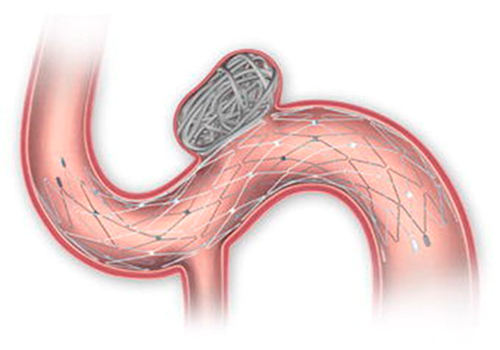

ステントアシストは、ステントを血管の中に留置して、コイルのはみ出しを防ぐ技術です。

ステントは、塞栓術後も留置したままとなります。基本的に抗血小板薬(血を固まりにくくする薬)2剤1年以上内服し、その後1剤を永続的に内服するのが添付文書で推奨されています。

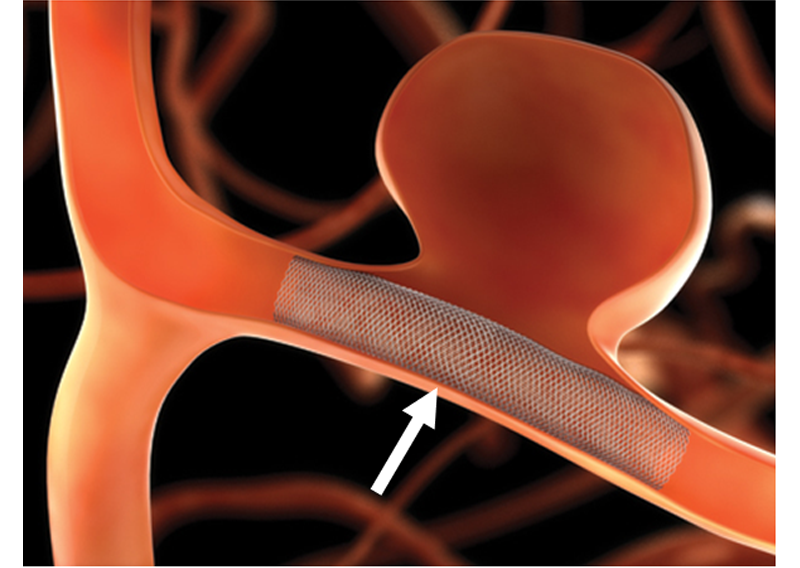

フローダイバーター留置術は、フローダイバーターと呼ばれるステント(金属製の網状の筒)を血管に留置します。

基本的に動脈瘤にコイルは入れませんが、動脈瘤内の血流が停滞し血液が固まるため、破裂を防ぐことができます。血が固まるまでに、ある程度時間を要します。ステントアシスト同様、基本的に抗血小板薬(血を固まりにくくする薬)2剤1年以上内服し、その後1剤を永続的に内服するのが添付文書で推奨されています。一般的に、血管の分岐部にできた動脈瘤には不向きとされています。

詳細については、治療編にて説明します。

独自の治療

ローマンブリッジテクニック(the Roman Bridge technique)

私が行っている独自のコイル塞栓“ローマンブリッジテクニック(the Roman Bridge technique)”は、“ステントアシスト”と“バルーンアシスト”の良いとこ取りを目指したものです。

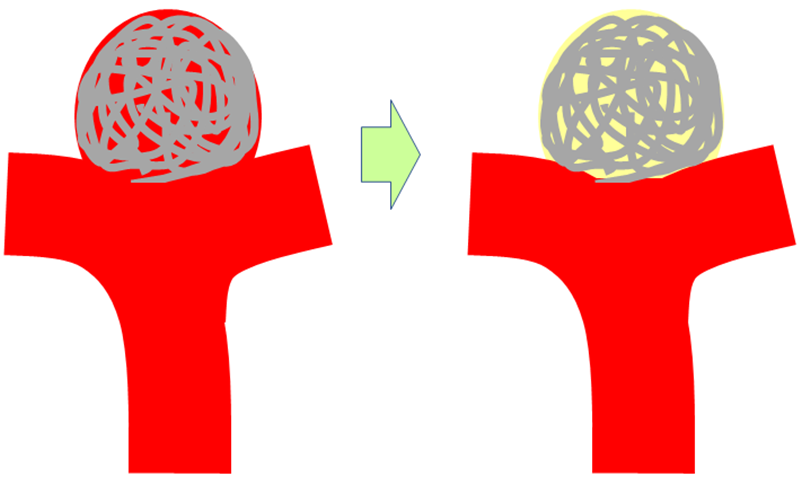

ステントアシスト

バルーンアシスト

ステントの良いところとして、“動脈瘤の再増大が少ない”ことが上げられます。その代わり、短所として脳梗塞の発生率が高くなり、抗血小板薬の内服が2剤かつ長期必要となることがあげられます。逆にバルーンの良いところとして、抗血小板薬の内服が短期で済むことがありますが、動脈瘤が再増大する可能性があります。

主な問題点の比較

Roman Bridge techniqueは、ステント無しでステントアシストの様なコイル塊をつくりますが、抗血小板薬の使用を短気に留めることが出来ます。

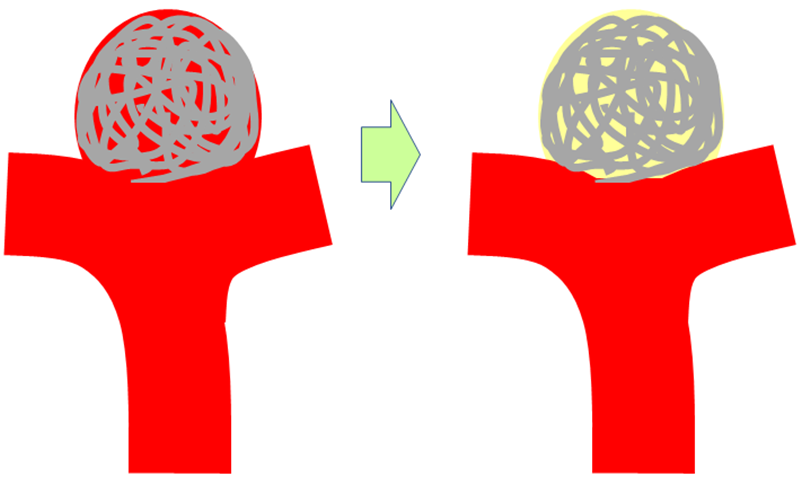

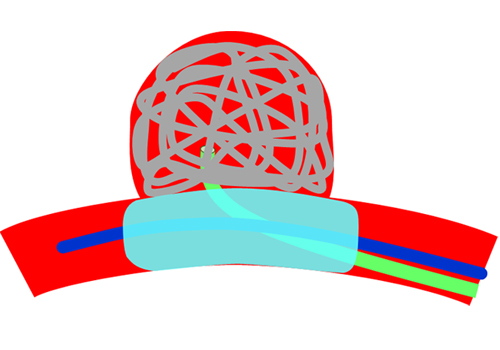

動脈瘤とコイルの形状を図でお示しすると、

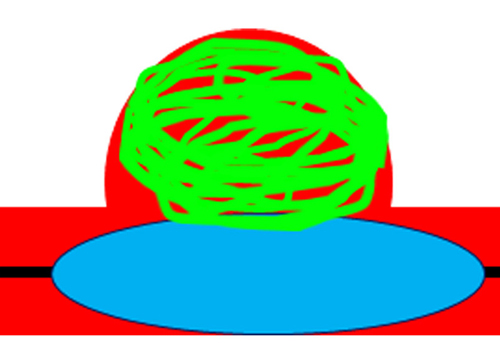

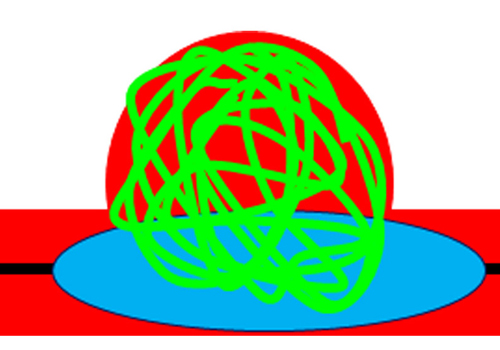

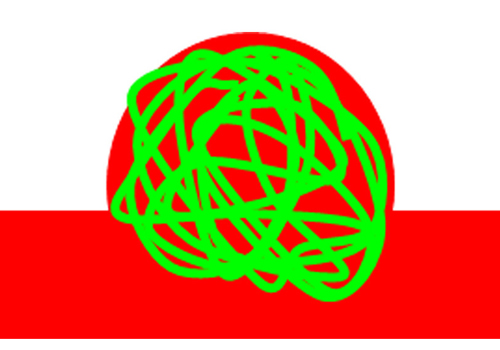

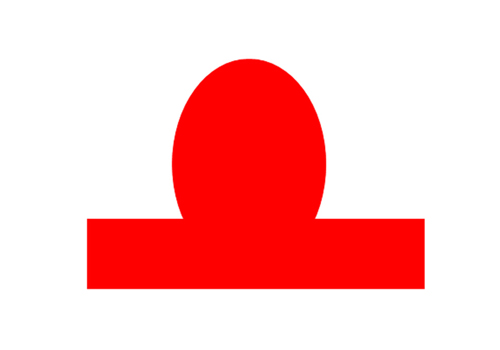

動脈瘤、特に治療の難易度が高いとされるワイドネックの動脈瘤(図A)は、動脈瘤の部分で輪切りにしてみると血管ごと膨らんでいることが少なくありません(図B)。

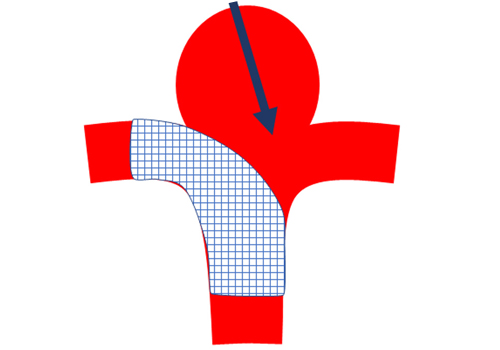

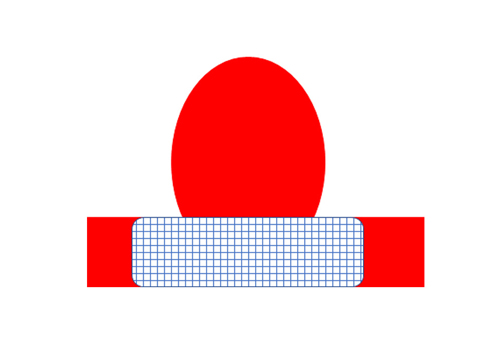

バルーンアシストでコイル塞栓する場合には、動脈瘤部分にコイルを詰めるため、横から見ると(図C)のように見えます。しかし、輪切りにしてみると、血管の脇の部分にコイルが詰められず大きくあいてしまっています(図D)。

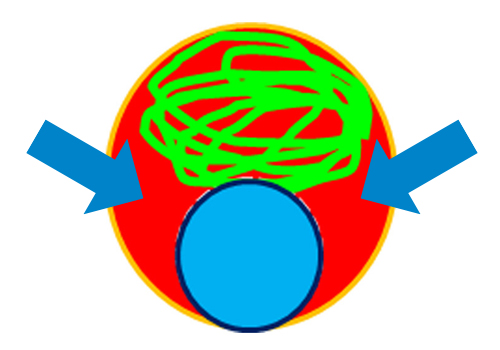

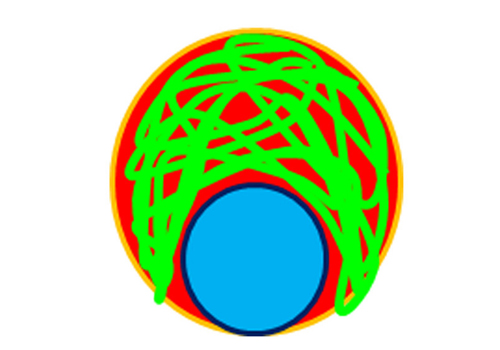

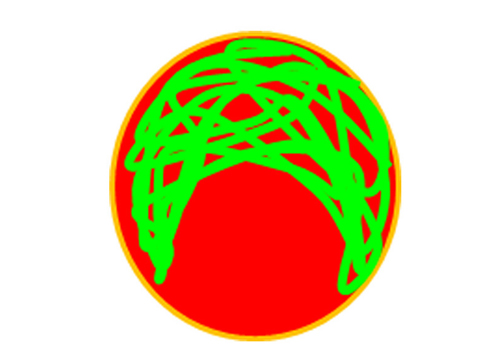

ステントアシストで塞栓した場合、横から見るとコイルが血管にかぶってみえますが(図E)、輪切りにするとコイルがステントを取り囲み、血管を形成するような形状となります(図F)。

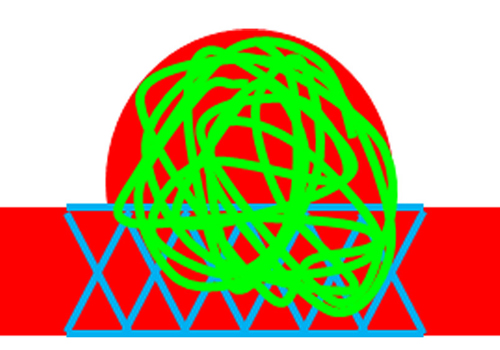

ローマンブリッジテクニックでは、このようなステントアシストで出来るような形状のコイル塊をバルーンで形成します(図G,H)。

この際に重要なことは、バルーンを抜去した後もこの形状を維持することで、コイル塊の安定的な形成がカギになります(図I,J)。

通常の動脈瘤でもローマンブリッジテクニックにて治療可能ですが、ステント無しでは難易度が高いとされるワイドネックでも治療をおこなっています。

どのような患者さんに有効か?

ニッケルアレルギー

動脈瘤に用いられるステントはニッケルを含んでいるため、ニッケルアレルギーを有する患者さんには原則行えません。また、コイルもニッケルを含むものがあります。The Roman Bridge techniqueであれば、ステントを使用しないためステントが必須となるようなワイドネックの動脈瘤でも治療が行えます。

抗血小板薬2剤の内服が困難な場合

他の手術を行う場合、抗血小板薬内服を内服していると手術中の出血のコントロールが難しくなるため、抗血小板薬の内服を中止もしくは減量する必要があります。ステント留置後に抗血小板薬の中止が困難な場合、抗血小板薬の減量や中止にて血管が詰まり脳梗塞を起こしてしまうリスクがあります。脳動脈瘤塞栓術後に手術を行う必要性がある場合、ステントを回避する方が無難であるといえます。また、胃潰瘍など出血する持病をお持ちの方、職業的にケガすることが多い方も同様といえるでしょう。

実際にローマンブリッジテクニックでの治療を受けに来られた患者さんの中には、癌に対する手術が今後必要となる方や指先を包丁で切ってしまう事がある板前さんなどがおられます。

ワイドネックの動脈瘤

ワイドネックの動脈瘤をバルーンアシストにて治療する場合、難易度が高い傾向にあるため、良好なコイル塊を作成するために、この技術が有効になります。

ターミナルタイプの動脈瘤

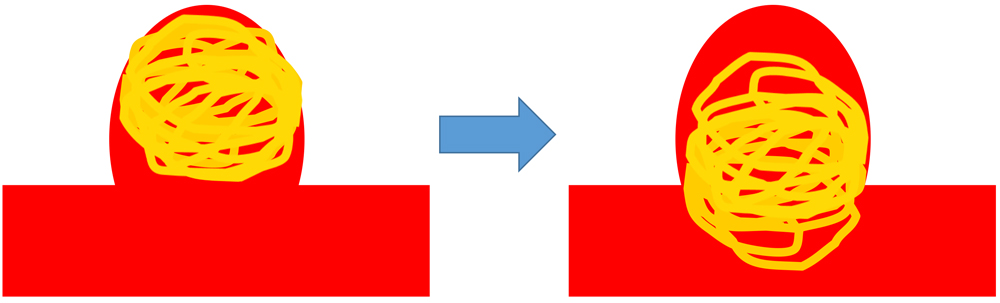

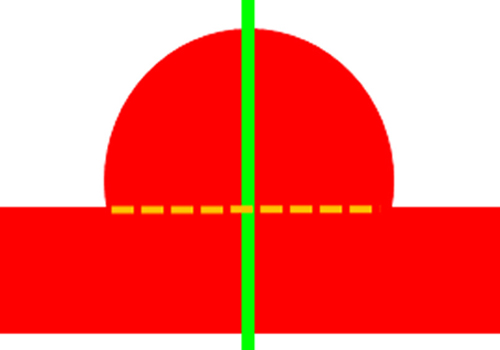

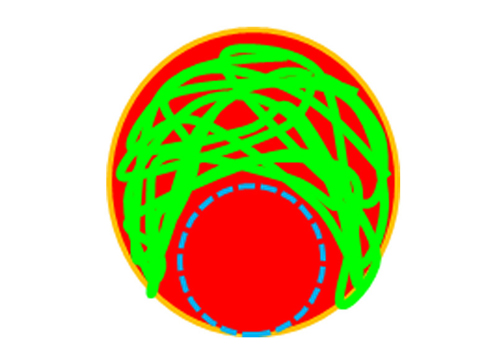

脳底動脈、中大脳動脈、前交通動脈 血管の分岐部で無い部分に出来る動脈瘤をサイドウォールタイプと呼びます(図K)。一方、脳底動脈、中大脳動脈、前交通動脈など血管が2つに分かれる部分に出来るタイプの動脈瘤をターミナルタイプと呼びます(図L)。

ターミナルタイプ

サイドウォールタイプ

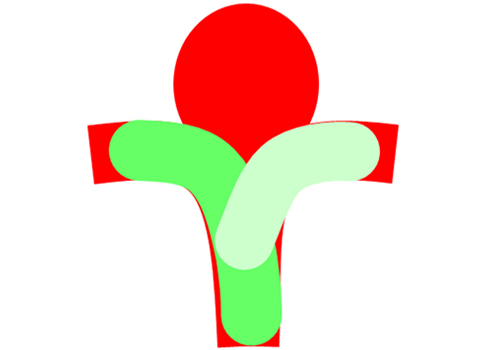

一方、これらの動脈瘤をステントアシストもしくはフローダイバーターで治療を行う場合、サイドウォールタイプであれば動脈瘤の入り口(ネック)をステントで上手く覆う事ができますが(図M)、ターミナルタイプではステントが片方の枝にしか掛からない場合、ステントでのネックのカバーが不十分になる事があります(図N)。

ターミナルタイプ

サイドウォールタイプ

ローマンブリッジテクニックでは、ターミナルタイプに対して主に2個のバルーンを用いる方法で行います(図O)。2つのバルーンを用いると、より確実に動脈瘤の入り口(ネック)をカバーする事が出来ます。

ターミナルタイプ

The Roman Bridge techniqueに欠点はないか?

血栓化動脈瘤、紡錘型動脈瘤には効果が乏しい

血栓化動脈瘤は、動脈瘤内の一部に血の塊(血栓)が形成されている動脈瘤です。血栓化動脈瘤にコイル塞栓術を行うと、コイル塊が血栓の中に沈んでいくことがあります。ローマンブリッジテクニックにて良好なコイル塊を作成しても血栓内にコイルが沈んでしまうため、ローマンブリッジテクニックには不利な動脈瘤といえます。また、紡錘型と呼ばれる形状もローマンブリッジテクニックには不向きな動脈瘤となります。

術者がいないこと

また、この技術の欠点としては、コイル形状と安定性の理解が非常に難しいため、日本で他に行う医師がいないことです。以前、この技術を真似して行ってくださった医師がおられましたが、上手くいかなかったと正直に報告してくださいました。

カテーテル治療は本当に低侵襲か?

カテーテル治療は低侵襲というイメージがあり、確かに手術に伴う肉体的な負担は少ないといえます。しかし、脳梗塞などの合併症を生じることもあるため、決して低侵襲とは言いがたいと考えております。またステント術を行った場合、手術後は抗血小板薬を長期間もしくは一生服用しなければならず、飲み続けることで問題が生じることもあります。

ですから、患者さんには「侵襲が低い」とは何かを考えたうえで治療を選択していただきたいと考えます。

私は、脳動脈瘤の患者さんが術後に薬も手術も必要ない状態まで回復できるよう、患者さんのための治療法の開発を続けたいと考えます。「The Roman Bridge Technique」と名付けられたこの治療法は、ステントが必要な動脈瘤をステント無しで治療できる治療法です。難易度の高い術式ですが、ステントによる脳梗塞のリスクが低減されることが期待できるため、今後もこの治療を行い、患者さんのための医療を目指したいと思います。